この記事では、新NISAで知っておきたい用語集を解説します。

新NISAの専門用語が多すぎて、何から理解すればいいのだろう

つみたて投資枠や成長投資枠など、聞き慣れない言葉の意味がよくわからない

投資を始めたいけれど、金融用語が難しくて一歩踏み出せない

金融用語をわかりやすく説明します!

新NISAは2024年から始まった新しい投資制度で、これまでの投資経験がない方でも資産形成を始めやすい仕組みです。

しかし、制度を理解し活用するためには、つみたて投資枠・成長投資枠・非課税保有限度額といった基本用語。

投資信託・ETF・配当金などの金融用語や新NISA特有専門用語の理解が欠かせません。

新NISAに関連する重要な用語を五十音順に整理し、わかりやすく解説します。

投資初心者の方も経験者の方も、新NISA制度を最大限活用するための参考としてください。

あ行

あ行では、次の用語を説明しています

アクティブ運用

基準となる指数(ベンチマーク)を上回る運用成果を目指し、ファンドマネージャーが独自の調査・分析に基づいて積極的に投資先を選定・売買する運用方法。

アクティブ型ファンド

アクティブ運用を行う投資信託のこと。

インデックス型ファンドに比べて、高いリターンを目指しますが、一般に信託報酬が高くなります。

アセットアロケーション

投資資金を国内外の株式・国内外の債券・不動産(REIT)・金といった異なる資産クラス(アセットクラス)に、どのような比率で配分するかを決めること。

リスクとリターンのバランスを調整する上で非常に重要とされます。

インカムゲイン

株式の配当金や債券の利子など、資産を保有し続けることで得られる安定的な収益のこと。

インデックス

株式市場や債券市場など、市場全体の動きを示す指標のこと。

日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)、S&P500などが代表的で、ベンチマーク(運用の基準)として使われます。

インデックス運用

特定のインデックス(指数)と同じ値動きを目指す運用方法です。

市場平均と同等のリターンを目指します。

インデックスファンド

インデックス運用を行う投資信託のことです。

低コストで幅広い銘柄に分散投資できるため、新NISAのつみたて投資枠で多くの人から選ばれています。

受渡日(うけわたしび)

株式や投資信託などの金融商品の売買代金の受け渡しが行われる日のことです。取引が成立した日(約定日)から数営業日後となるのが一般的です。

運用管理費用(うんようかんりひよう)

投資信託の運用・管理にかかる費用で、ファンドを保有している間、日々信託財産の中から差し引かれる手数料のこと。

保有期間が長くなるほど負担が増すため、特にインデックスファンドを選ぶ際は重要なチェックポイントです。

信託報酬(しんたくほうしゅう)とも呼ばれます。

エマージング市場

アジアや中南米などの経済が発展途上にある国や地域の金融市場のことです。

高い成長が期待される一方、先進国市場に比べて価格変動リスクが高い傾向があります。

終値(おわりね)

金融商品取引所における一日の最後の取引で成立した価格のこと。

か行

か行では、次の用語を説明しています

価格変動リスク(かかくへんどうりすく)

投資した資産(株式や債券など)の価格が変動することにより、資産の価値が変動する(損益が生じる)リスクのこと。

投資の基本的なリスクの一つです。

カントリーリスク

投資対象となる国や地域の政治・経済・社会情勢の変化によって、投資資産の価値が変動するリスクのこと。

特に新興国などに投資する際に考慮されます。

外貨建てMMF(がいかだてえむえむえふ)

米ドルなどの外貨で運用される投資信託の一種で、主に海外の短期金融商品(公社債など)に投資します。

円安になると円ベースでの資産価値が上がりますが、為替変動リスクがあります。

為替ヘッジ(かわせへっじ)

外貨建て資産への投資において、為替予約などの手法を用いて、為替変動による影響(リスク)を軽減すること。

「ヘッジあり・ヘッジなし」のファンドがあります。

為替変動リスク(かわせへんどうりすく)

外国通貨で投資した資産を、日本円に換算し直す際、為替レートの変動によって円ベースの資産価値が変わるリスクのこと。

円安で利益、円高で損失が出る可能性があります。

元本(がんぽん)

資

投資した当初の金額、つまり投資の「もとで」となるお金のこと。

新NISAでは、この元本から生じた利益(売却益や配当金など)が非課税になります。

元本割れとは、投資した元本を下回ってしまう状態を指します。

元本払戻金(がんぽんはらいもどしきん)

投資信託の収益分配金のうち、投資家の個別元本を下回る部分から支払われる金額のこと。

これは利益の分配ではなく、実質的に元本の一部払い戻しとみなされるため、非課税となります。

基準価額(きじゅんかがく)

投資信託の一口あたり(または一万口あたり)の値段のこと。

ファンドに組み入れられている株式や債券などの時価評価額をもとに日々計算され、変動します。

投資信託の取引はこの基準価額に基づいて行われます。

キャピタルゲイン

株式や投資信託などの資産を、購入した価格よりも高い価格で売却した際に得られる売却差益(値上がり益)のこと。

逆に売却損が出た場合はキャピタルロスと呼びます。

公社債(こうしゃさい)

国の国債、地方公共団体の地方債、民間企業の社債などが資金調達のために発行する債券の総称。

個別元本(こべつがんぽん)

追加型投資信託において、投資家がファンドを取得した際の平均投資元本のこと。

収益分配金が支払われた際の課税・非課税(元本払戻金)を判断する基礎となります。

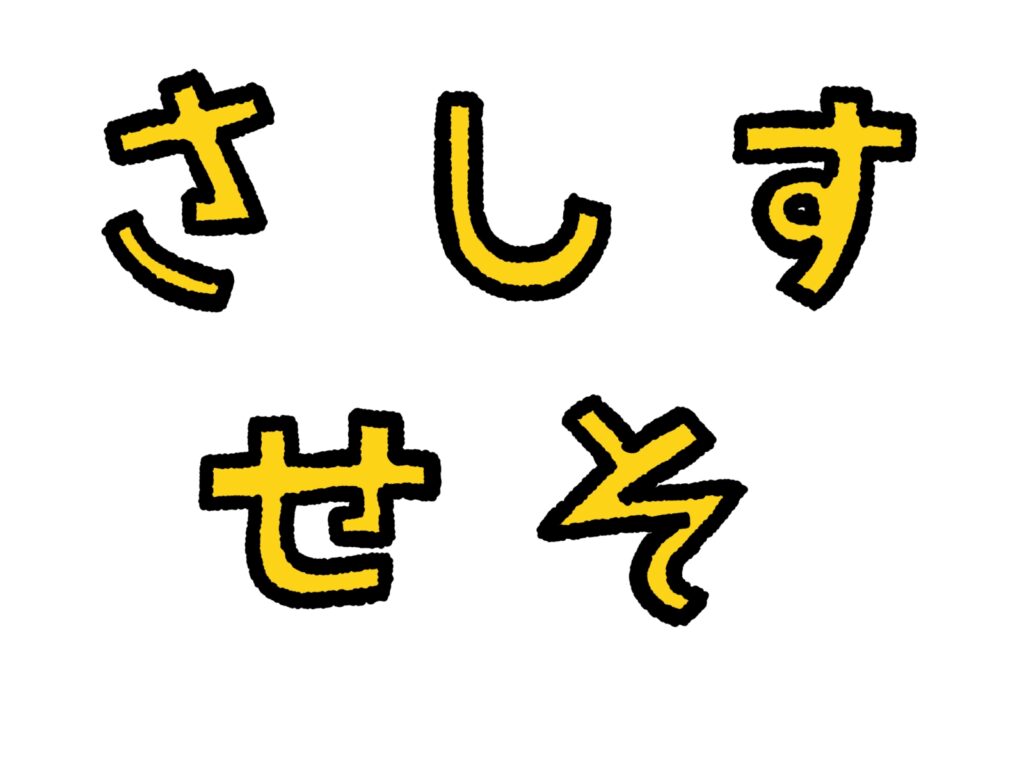

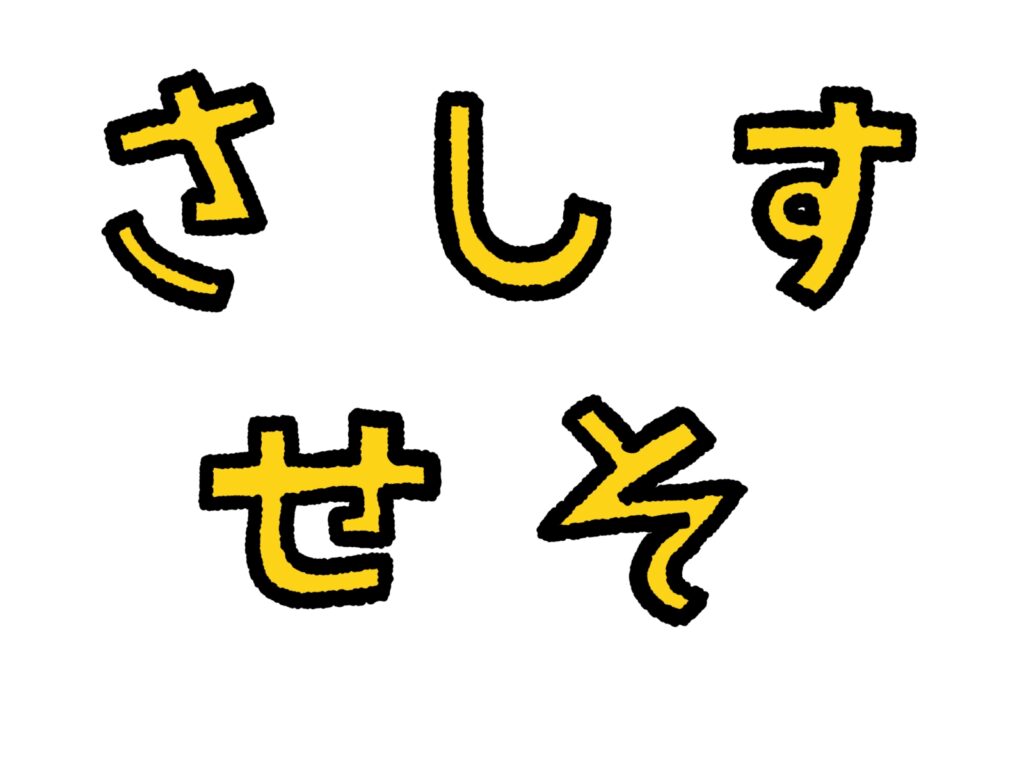

さ行

さ行では、次の用語を説明しています。

収益分配金(しゅうえきぶんぱいきん)

投資信託の決算時に、運用で得られた利益の一部を投資家(受益者)に分配するお金のこと。

分配金には、課税対象となる普通分配金と、元本を取り崩して支払われる元本払戻金(特別分配金)があります。

後者は非課税です。

信託期間(しんたくきかん)

投資信託が設定されてから運用が終了(償還)するまでの期間のこと。

無期限のものと、あらかじめ期間が決められているものがあります。

信託財産(しんたくざいさん)

投資家から集めた資金と、それを元手に運用している株式や債券などの資産全体のこと。

投資信託の純資産総額に相当します。

信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)

投資信託を解約(換金)する際、解約する投資家とファンドを継続保有する投資家との公平性を保つため、解約時にファンドの財産(信託財産)の中に留保されるお金のこと。

解約手数料のようなものです。

信託報酬(しんたくほうしゅう)

投資信託の運用や管理にかかる費用で、ファンドを保有している間、信託財産の中から毎日差し引かれる手数料のことです。

新NISAで長期投資をする上で、非常に重要なコストのチェックポイントとなります。

受益者(じゅえきしゃ)

投資信託を購入し、その運用成果を受け取る権利を持つ投資家のこと。

純資産総額(じゅんしさんそうがく)

投資信託が保有する全資産の時価総額から負債を差し引いた、投資信託の規模を示す金額のこと。

この金額を総口数で割ったものが基準価額となります。

償還(しょうかん)

投資信託の運用が終了し、信託財産を投資家(受益者)に払い戻すことです。

信託期間が定められているファンドの場合、信託期間の終了とともに償還されます。

新NISA(しんにーさ)

2024年から始まった新しいNISA制度です。旧制度と比べて、非課税保有期間が無期限になり、年間投資枠と生涯非課税限度額(1,800万円)が大幅に拡大されました。

信用リスク(しんようりすく)

債券の発行体(国や企業など)が、経営悪化や倒産などにより、利息や元本を約束通りに支払えなくなる(債務不履行となる)可能性のこと。

成長投資枠(せいちょうとうしわく)

新NISAの2本柱の1つであり、「つみたて投資枠」と対になる必須用語です。

損益通算(そんえきつうさん)

特定口座など、課税口座で重要となる税制上の仕組み。

NISAでは使えません。

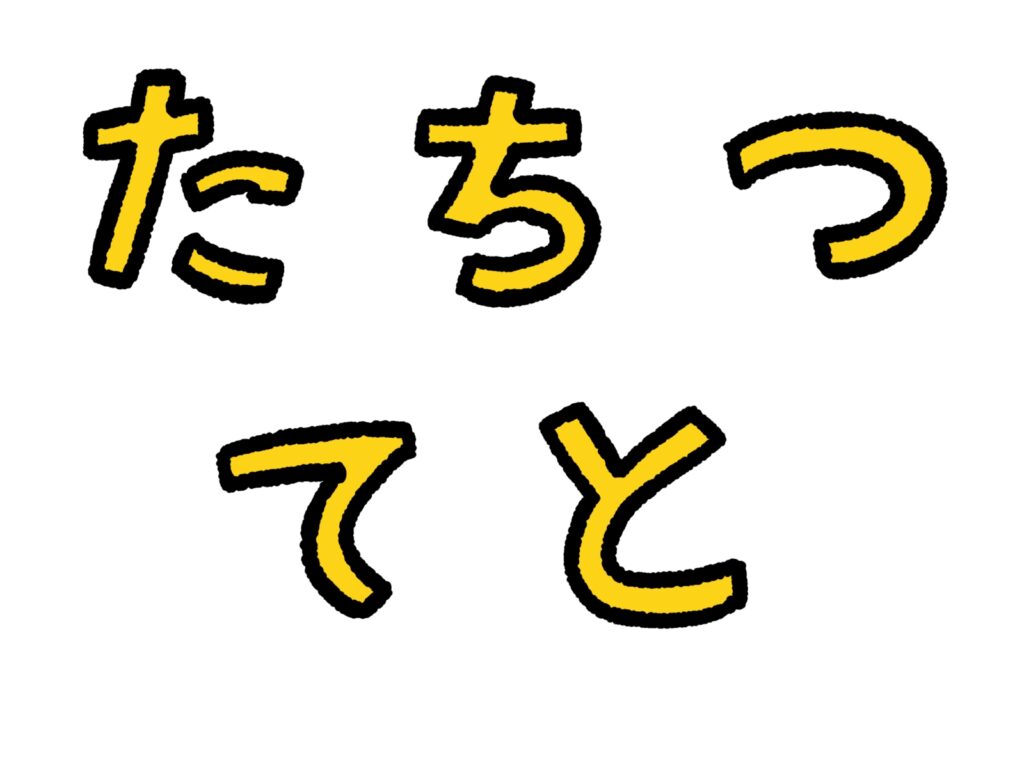

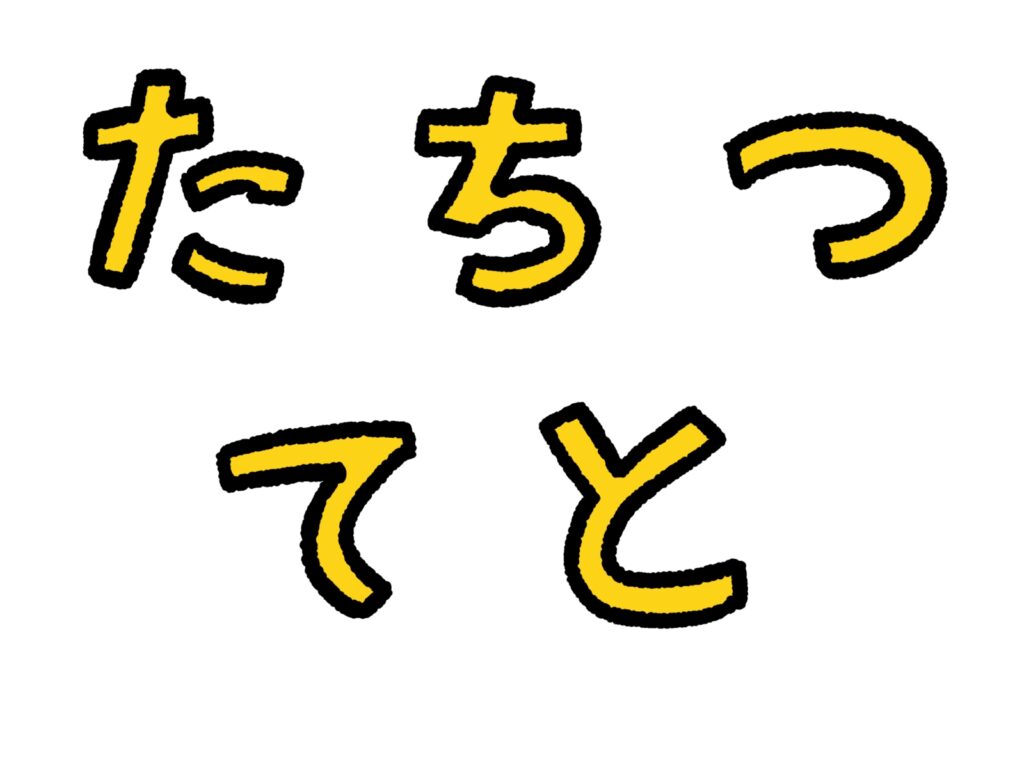

た行

た行では、次の用語を説明しています。

単元株(たんげんかぶ)

株式を売買する際の最低取引単位のこと。

日本の株式では原則100株と定められています。

投資信託には単元株という概念はありません。

積立投資(つみたてとうし)

決まったタイミング(毎月など)で、決まった金額ずつ、継続的に金融商品を購入していく投資手法です。

価格が高いときは少なく、低いときは多く購入することになり、結果的に平均購入価格を抑える効果(ドルコスト平均法)が期待できます。

新NISAの「つみたて投資枠」の基本的な考え方です。

つみたて投資枠

新NISAの2つの投資枠の1つ。

長期の積立・分散投資に適した投資信託を、年間120万円まで非課税で投資できる枠です。

出口戦略(でぐちせんりゃく)

投資を始めた人が、将来的に資産をどのように売却・取り崩していくかという計画のこと。

新NISAの非課税期間が無期限になったことで、長期的な視点での資産の活用方法がより重要になりました。

手数料(てすうりょう)

投資信託の購入時や解約時、または保有期間中にかかる費用の総称。

特に信託報酬(運用管理費用)は、長期投資のリターンに大きく影響するため、低コストのものを選ぶのが基本です。

定期売却サービス(ていきばいきゃくさーびす)

投資信託を定期的に一定額(または一定口数)ずつ売却し、換金するサービスのこと。

老後資金などの取り崩しを行う際の出口戦略として活用されます。

投資信託(とうししんたく)

投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。

その運用成果が投資家に分配されます。

「ファンド」とも呼ばれることがあります。

騰落率(とうらくりつ)

投資信託などの価格が、一定期間内にどれだけ値上がり・値下がりしたかを示す変化率のこと。

運用実績(パフォーマンス)を示す指標の一つです。

特定口座(とくていこうざ)

証券会社などが投資家に代わって年間の譲渡損益を計算し、納税手続きを代行してくれる口座です。

新NISAの非課税枠を超えて投資を行う際によく使われます。

ドルコスト平均法

積立投資を行う際に、常に一定金額を買い続けることで、購入価格を平均化し、高値掴みのリスクを軽減する効果が期待できる手法です。

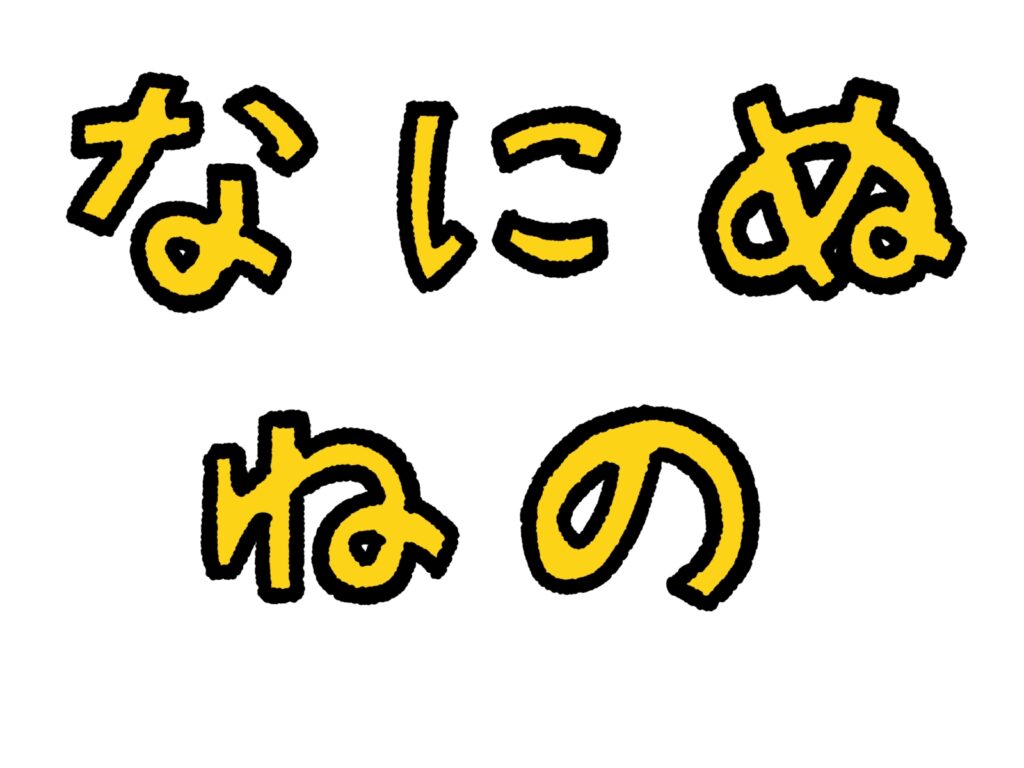

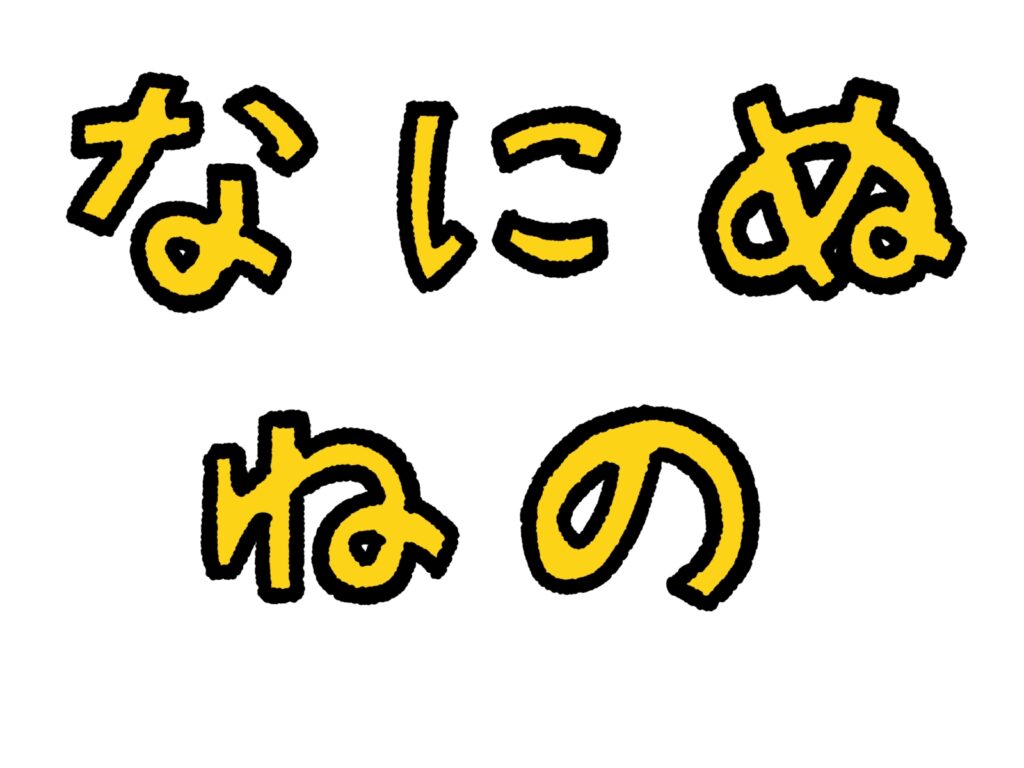

な行

な行では、次の用語を説明しています。

日経平均株価(にっけいへいきんかぶか)

日本経済新聞社が算出・公表している、東京証券取引所プライム市場に上場する約225銘柄の株価をもとにした平均株価指数です。

日本の株式市場の動向を示す代表的な指標の一つで、多くのインデックスファンドのベンチマークとして使われています。

年間投資枠(ねんかんとうしわく)

新NISAで一年間に投資できる上限額のこと。

つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を合わせて、最大で年間360万円まで投資可能です。

ノーロード

投資信託の購入時手数料が無料であること。

「ロード(Load)」は負担・手数料を意味します。新NISAのつみたて投資枠の対象商品は、すべてノーロードです。

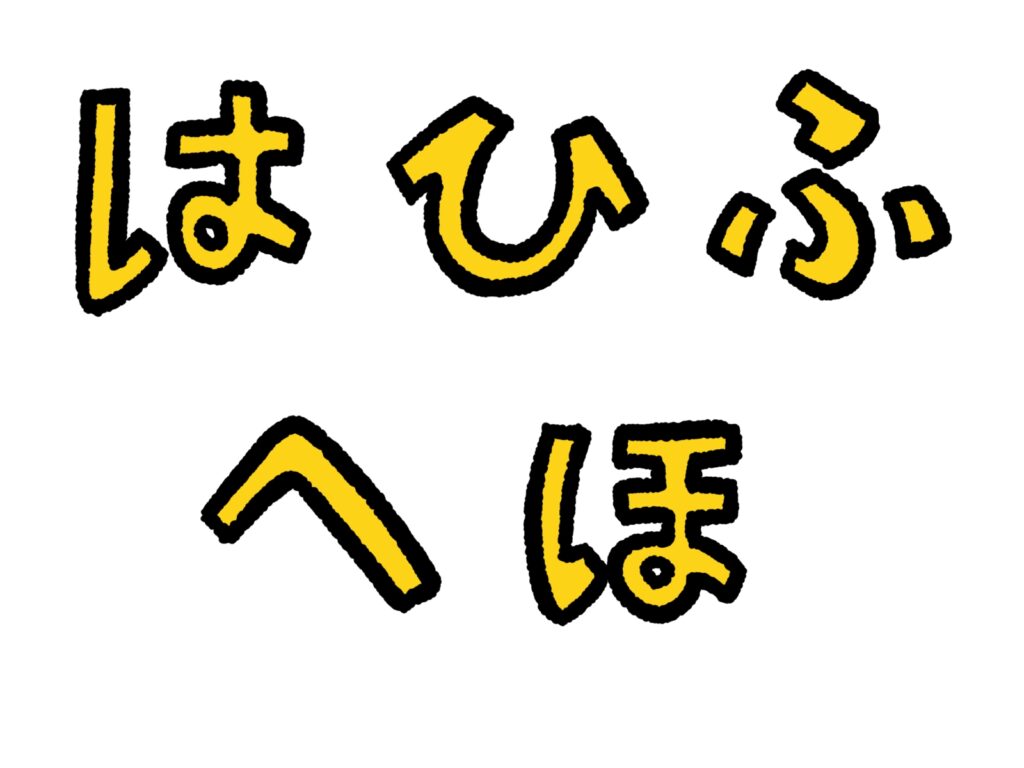

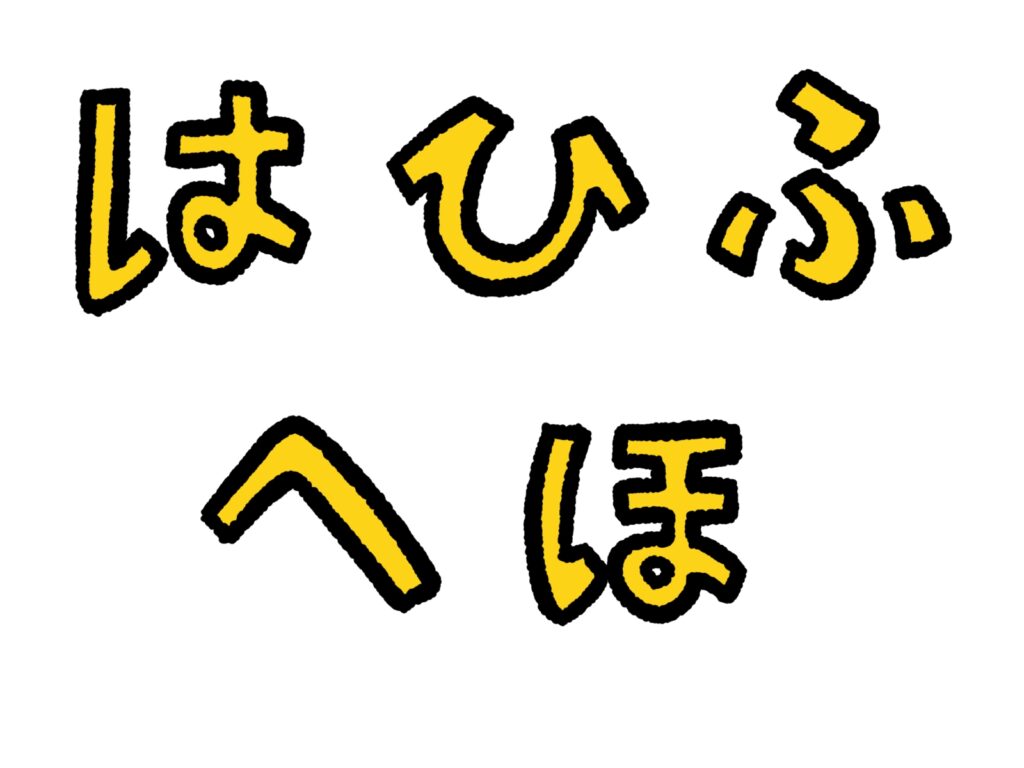

は行

は行では、次の用語を説明しています。

配当金(はいとうきん)

企業が事業で得た利益の一部を、株主に分配するお金のこと。

株式投資におけるインカムゲインの1つです。

新NISA口座で受け取った配当金は非課税になります。

非課税(ひかぜい)

投資で得られた利益(売却益や配当金・分配金)に、本来かかるべき税金(通常は約20%)がかからないこと。

新NISAの最大のメリットです。

非課税保有限度額(ひかぜいほゆうげんどがく)

新NISA口座で投資できる上限の総額のこと。

生涯で1,800万円(このうち成長投資枠で利用できるのは1,200万円まで)と定められています。

一度使った枠は、売却すれば翌年に再利用可能です

ファンド

投資信託の別名。

投資家から集めた資金を一つにまとめて運用する商品のことです。

複利(ふくり)

投資で得た利益(利息や配当金など)を、元本に加えて再度投資することで、利益が利益を生み出す効果のこと。

長期投資では、この複利効果を最大限に活かすことが重要です。

分散投資(ぶんさんとうし)

投資先を、一つの商品や資産クラスに集中させず、複数の銘柄・資産・地域などに分けて投資すること。

リスクを軽減させるための基本的な投資手法です。

分配金再投資(ぶんぱいきんさいとうし)

複利効果を最大限に引き出すための、積立投資で非常に重要な運用手段。

ベンチマーク

投資信託の運用成績を評価する際の基準となる指数のこと。

多くの場合、TOPIXやS&P500などのインデックスが使われます。

アクティブ型ファンドはベンチマークを上回ることを目標とし、インデックス型ファンドはベンチマークへの連動を目指します。

ポートフォリオ

投資家が保有している金融資産(株式、債券、投資信託など)の組み合わせや、その一覧のこと。

アセットアロケーションに基づいて構成されます。

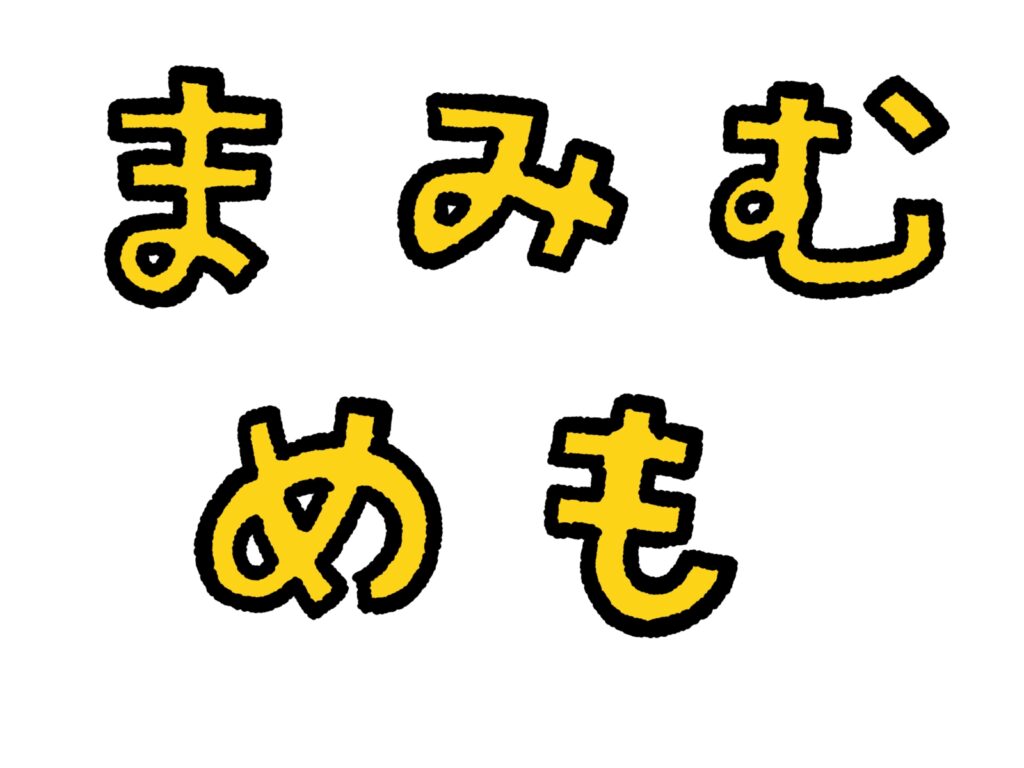

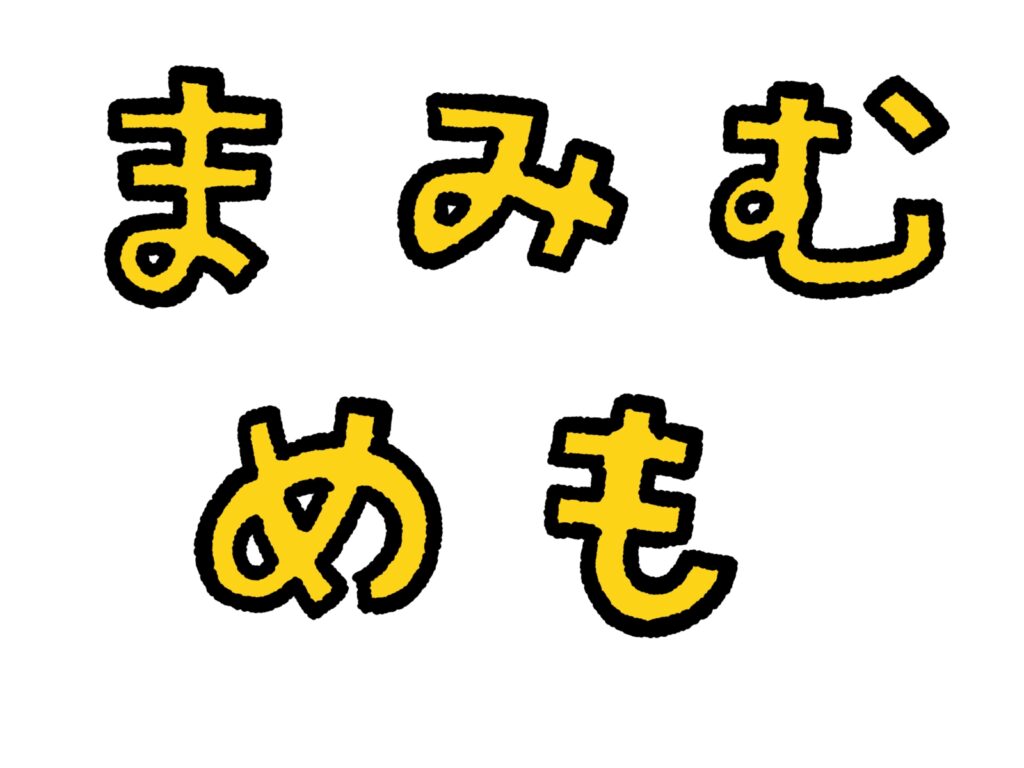

ま行

ま行では、次の用語を説明しています。

毎月分配型(まいつきぶんぱいがた)

投資信託の収益分配金が、原則として毎月支払われるように運用されているファンドのこと。

ただし、分配金が支払われるのは運用状況によるため、必ず毎月支払われるわけではありません。

元本を取り崩して支払われる場合もあるため、分配の頻度だけでファンドの良し悪しを判断するのは避けてください。

マーケット

金融商品(株式、債券、為替など)が取引される市場のこと。

株式市場、債券市場、為替市場などがあります。

満期償還(まんきしょうかん)

債券や、信託期間が定められている投資信託が、あらかじめ決められた期限を迎えて終了すること。

投資家に元本(または残っている信託財産)が払い戻されます。

目論見書(もくろみしょ)

投資信託の運用方針、投資対象、リスク、手数料、過去の運用実績などの重要な情報が記載された説明書。

投資信託を購入する際は、必ずこれを確認する必要があります。

や行

や行では、次の用語を説明しています。

約定(やくじょう)

株式や投資信託などの売買の注文が成立すること。

実際に代金が決済されるのは、この約定日から数営業日後の受渡日となります。

有価証券報告書(ゆうかしょうけんほうこくしょ)

金融商品取引法に基づき、上場企業などが事業年度ごとに作成・提出する、企業の事業内容や財務状況などの詳細が記載された報告書です。

投資判断に必要な情報源の一つです。投資信託の場合、ファンドの運用状況を報告する運用報告書があります。

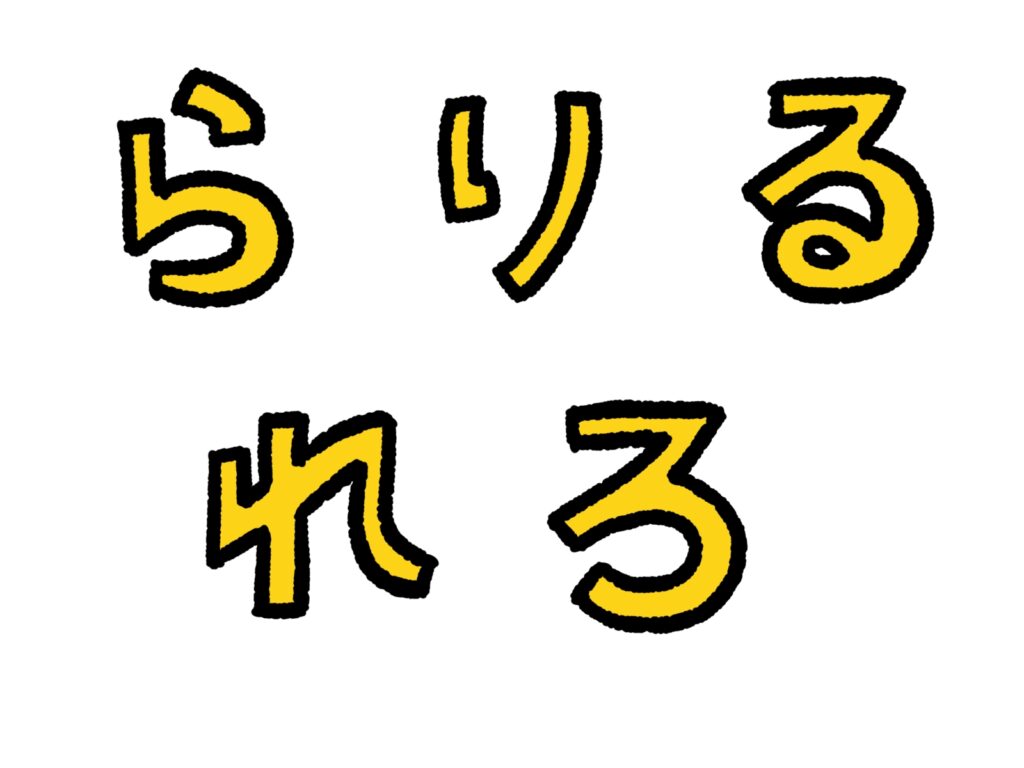

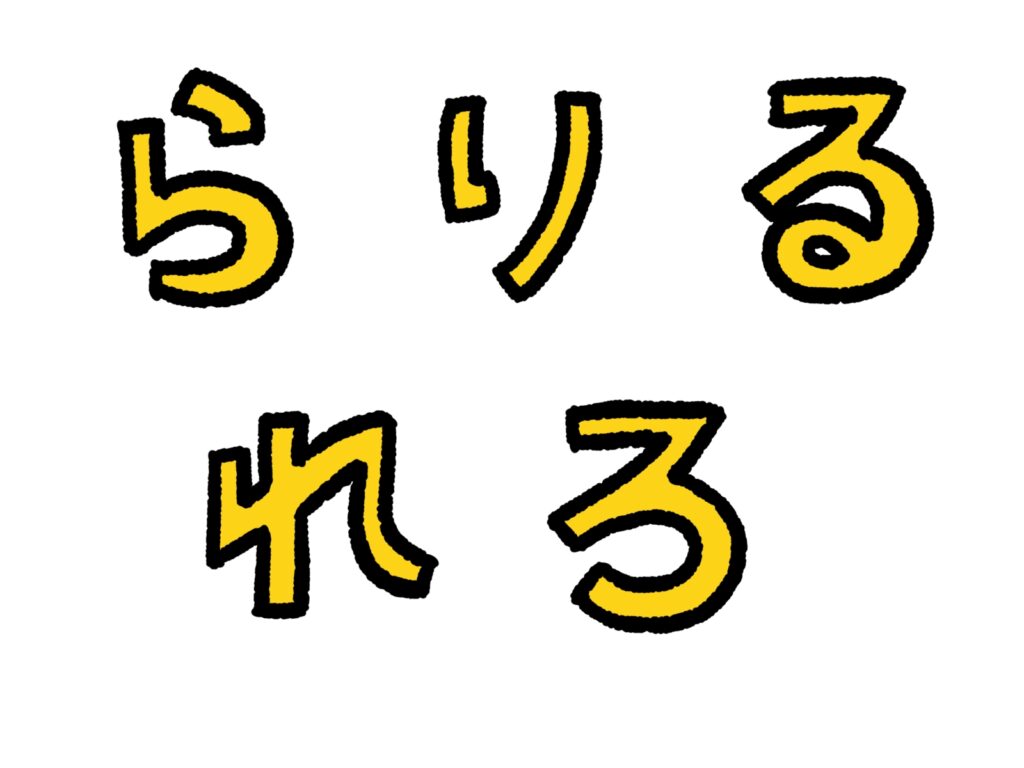

ら行

ら行では、次の用語を説明しています。

リスク

投資の世界における「リスク」は、単に「危険」という意味だけでなく、「リターンの振れ幅(不確実性)」を指します。

振れ幅が大きいほどハイリスクとされ、リターンがマイナスになる可能性も大きくなりますが、同時に大きなプラスになる可能性も秘めています。

リターン

リターン投資によって得られる収益のこと。

株式の配当金や投資信託の分配金といったインカムゲインと、売却益であるキャピタルゲイン(譲渡益)の合計で評価されます。

リバランス

分散投資をしている資産のポートフォリオ(資産の組み合わせ)について、

時間が経過して値動きによって崩れてしまった資産配分の比率を、当初に決めた目標の比率に戻すこと。

利回り(りまわり)

投資元本に対する収益の割合を、年率で表したもの。

投資期間全体のリターンを年平均にならして考えるため、投資効率を比較する際に役立ちます。

手数料や税金(NISAでは非課税ですが)を考慮して計算される場合もあります。

流動性(りゅうどうせい)

資産をどれだけスムーズに、公正な価格で現金に換えられるか(換金しやすいか)を示す度合いです。

投資信託は、株式のように市場でリアルタイムに売買されるわけではありません。

いつでも解約して現金化できるため、比較的流動性の高い金融商品とされます。

流動性リスク(りゅうどうせいりすく)

市場での取引量が少ないなどの理由で、資産を売りたいときに売れなかったり、非常に不利な価格でしか売却できなかったりするリスクのこと。

ロールオーバー

旧NISA制度で、非課税期間が終了する際に、その資産を新しい年のNISA枠に移し替える(繰り越す)ことができた仕組み。

新NISAではこのロールオーバーの仕組みはありません。

非課税保有期間が無期限になったため、そもそも期間を気にする必要がなくなりました。

わ行

わ行では、次の用語を説明しています。

割合(わりあい)

資産配分(アセットアロケーション)の比率や、収益の利回り、株価の割安・割高を示す指標などで使われる用語。

例えば、株式と債券の投資比率の「割合」や、手数料の「割合」などが重要になります。

割安/割高(わりやす/わりだか)

企業の収益や資産価値などと比較して、現在の株価や資産価格が本来の価値よりも低い状態を割安。

高い状態を割高と評価すること。

株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)などの指標が判断の目安に使われます。

英数字・記号

英数字・記号の用語を説明しています。

ETF(いーてぃーえふ)

Exchange Traded Fund(上場投資信託)の略称。

日経平均株価などの特定の指数に連動するように運用され、株式市場に上場しているため、株式と同様にリアルタイムで売買できます。

GRIPS(ぐりっぷす)

アセットマネジメントOneが提供する特定の国際分散投資戦略および、その戦略に基づく投資信託の愛称を指します。

Global Risk-factor Parity Strategy(グローバル・リスク要因・パリティ戦略)」の頭文字をとったもの

NISA(にーさ)

Nippon Individual Savings Account(少額投資非課税制度)の略称。

日本の税制優遇制度の総称で、2024年から始まったのが新NISAです。

株式や投資信託などの金融商品から得られる利益(売却益や配当金・分配金)が非課税になる制度です。

REIT(りーと)

Real Estate Investment Trust(不動産投資信託)の略称。

投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設などの不動産に投資し、その賃貸収入や売買益を分配します。

S&P500(えすあんどぴー500)

Standard & Poor’s 500 Stock Indexの略称。

アメリカの主要企業500社の株価をもとに算出される指数です。

米国株式市場の動向を示す代表的な指標として、新NISAでも非常に人気が高いです。

TOPIX(とぴっくす)

Tokyo Stock Price Indexの略称で、東証株価指数のこと。

東京証券取引所プライム市場の全銘柄を対象とした、日本の株式市場の動向を示す代表的な指標です。